झूठ कौन बोल रहा: पेंटागन की गोपनीय रिपोर्ट या अमेरिकी राष्ट्रपति?

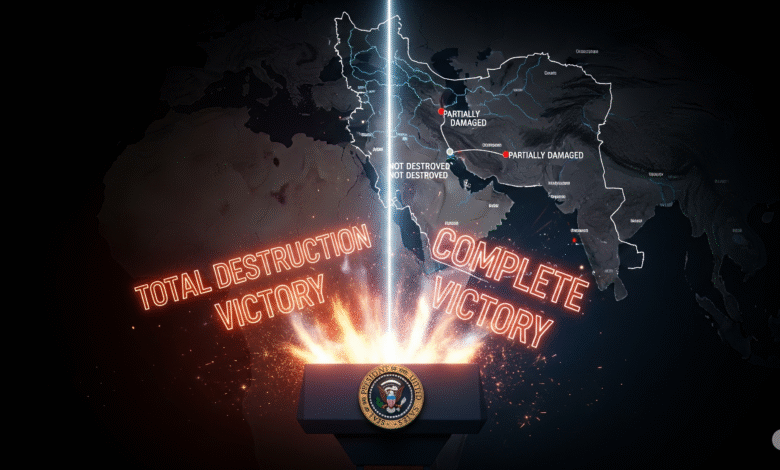

21 जून को अमेरिकी हमले के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर मचे सियासी कोलाहल ने एक बार फिर अमेरिकी सत्ता के गलियारों में ‘सच’ और ‘झूठ’ की सीमाओं को धुंधला कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे आत्मविश्वास से यह दावा किया कि उनके आदेश पर किए गए हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम “पूरी तरह तबाह” हो गया है। लेकिन इसी दावे के कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिकी मीडिया में लीक हुई पेंटागन की गोपनीय रिपोर्ट ने ट्रंप के इस बयान पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों को भले नुकसान पहुँचा हो, लेकिन उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

यह केवल सैन्य या खुफिया सूचना के बीच विरोध नहीं है, बल्कि सत्ता, सत्य और प्रचार के उस त्रिकोण की कहानी है, जिसमें ट्रंप प्रशासन की भूमिका लगातार संदिग्ध रही है।

सच यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का सच से नाता अक्सर अस्थिर रहा है। ‘वॉशिंगटन पोस्ट’ और ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ जैसे प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबारों ने उनके बयानों की फैक्ट-चेकिंग के बाद बार-बार यह निष्कर्ष निकाला है कि वे राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से हज़ारों बार झूठे या भ्रामक दावे कर चुके हैं। उनके लिए सच्चाई एक राजनीतिक उपकरण बन चुकी है, जिसे वे अपने हित में तोड़-मरोड़कर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यह नया दावा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, भी एक चुनावी रणनीति या लोकप्रियता बटोरने की कोशिश लगती है, न कि खरे तथ्यों पर आधारित घोषणा।

दूसरी ओर, पेंटागन की रिपोर्ट, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गुप्त सूचनाओं पर आधारित होती है, का उद्देश्य है यथार्थ को समझना और उसका मूल्यांकन करना—राजनीतिक बयानबाजी नहीं। यह विरोधाभास अमेरिकी लोकतंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक गहरी चुनौती है।

यदि ट्रंप का दावा गलत है, तो इससे दो खतरनाक नतीजे निकलते हैं: एक, अमेरिकी जनता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह गलत भरोसा दिलाया जाता है कि ईरान अब कोई खतरा नहीं रहा। दूसरा, ईरान को यह अवसर मिल सकता है कि वह और अधिक गुप्त तरीके से अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज़ी से आगे बढ़ाए।

यदि पेंटागन की रिपोर्ट ही गलत है, तब यह अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। लेकिन अब तक के अनुभवों और ट्रंप की झूठ बोलने की प्रवृत्ति को देखते हुए आम धारणा यही बनती है कि राष्ट्रपति का बयान एक और ‘राजनीतिक जुमला’ है।

यह पूरी घटना लोकतांत्रिक देशों के लिए एक चेतावनी है कि जब सत्ता, प्रचार और सैन्य निर्णय एक-दूसरे में घुलने मिलने लगें, तो सत्य पर धुंध की एक चादर बिछ जाती है। इसलिए यह सवाल बेहद जरूरी है कि—क्या एक लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति बार-बार झूठ बोलकर जनता को भ्रमित कर सकता है? और क्या ऐसी झूठी घोषणाएं अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा नहीं बन जातीं?

जब तक इन सवालों का ईमानदारी से जवाब नहीं मिलता, तब तक ‘झूठ कौन बोल रहा है’—इस प्रश्न का उत्तर एक राजनीतिक साज़िश और सत्ता की लिप्सा में दबा रहेगा।